Cuando viajo, me gusta llevar conmigo libros cuya acción transcurre en el lugar que voy a visitar. Más allá de las guías de viajes y los temibles foros de internet, asomarme a ensayos históricos y tramas de ficción me ayuda a contextualizar lo que veo, a ubicar en el tiempo y en el espacio las calles por las que camino, las plazas que recorro, los bares y cafés en cuyas barras o terrazas me siento.

Hace un par de meses estuve en Berlín, inspirado e impulsado por una mítica serie de televisión: ‘Berlin Alexanderplatz’, adaptación de la novela escrita por Alfred Döblin en 1928. Para contextualizar el viaje, esta vez opté por un cómic monumental, una arriesgada decisión… de la que no me arrepiento en absoluto.

Los cómics no suelen ser buen compañeros de viaje. Son grandes, pesados y muy delicados. Soy de los que, antes de leer un tebeo, se lava las manos para que sus viñetas no se queden siquiera impregnadas de una descuidada mancha de grasa. Y no me pongo guantes de forense de CSI para pasar sus páginas porque no quiero parecer el monje asesino de ‘El nombre de la rosa’.

A la capital alemana, sin embargo, me llevé los tres volúmenes que componen una excepcional trilogía: ‘Berlín’, de Jason Lutes. Se trata de un monumento gráfico de 500 páginas que su autor tardó más de 20 años en completar. Publicados por la editorial Astiberri, los tres tomos de ‘Berlín’ son un abigarrado fresco dedicado a la República de Weimar, mostrando sus luces y sus sombras.

La primera parte de la trilogía, ‘Ciudad de piedras’, cuenta el casual y afortunado encuentro en un tren, protagonizado por una chica joven que llega a Berlín, huyendo del rigorismo de su Colonia natal y de una familia convencional e intransigente; con un periodista de extracción trotskista que se encuentra en plena investigación del rearme de Alemania.

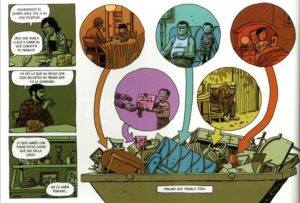

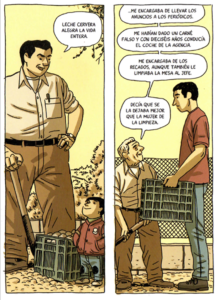

Aunque Marthe y Kurt son las piezas angulares sobre las que se construye ‘Berlín’, lo mejor de la trilogía de Lutes es el protagonismo coral de varias decenas de personajes, desde los compañeros y compañeras de Marthe en la escuela de arte en la que ingresa a los músicos de jazz norteamericanos que andan de gira por el Viejo Continente.

O esa familia que, alegoría de la propia Alemania, está compuesta por una madre que se inclina hacia el comunismo y un padre cuyas veleidades ideológicas le llevan hacia el nacional-socialismo. Una fractura que sufrirán en sus carnes sus propios hijos, en una de las derivas más dramáticas de esta prodigiosa novela gráfica.

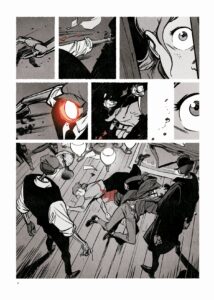

El primer tomo de ‘Berlín’ se cierra con la manifestación del 1 de mayo de 1929 en la que la policía de la República cargó contra los manifestantes, dejando a su paso un reguero de sangre y muerte. Este episodio, que también tenía enorme protagonismo en la serie ‘Babylon Berlín’, marcó un antes y un después en la trayectoria política de Alemania y Lutes le concede la importancia que se merece.

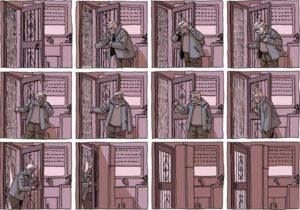

Además de los grandes momentos históricos, Lutes describe un sinfín de aspectos de la intrahistoria del Berlín de Weimar, desde los ambientes bohemios y creativos y los encuentros clandestinos en clubes de transformismo a las fiestas de la jet set, repletas de drogas y orgías sexuales. La vida de los barrios, la interacción de la comunidad, el pulso de la calle, los patios de las viviendas…

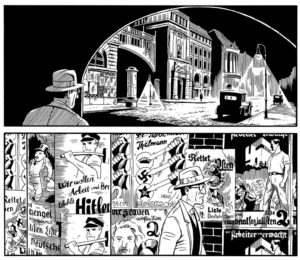

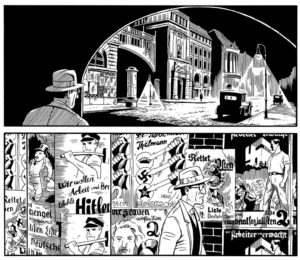

Conoceremos el despertar sexual de Marthe y sufriremos con la espiral autodestructiva en la que entra Kurt, al ver cómo sus ideales políticos se van derrumbando poco a poco. La libertad de prensa libre enfrentada al poder de la oligarquía y, siempre, la cada vez menos sutil amenaza de la extrema derecha, con las esvásticas empezando a asomar en los brazos de lo que parecen unos pobres diablos.

‘Ciudad de humo’, el segundo tomo de la trilogía, arranca de nuevo en un tren, esta vez a ritmo jazz. Mucho jazz. Pero también mucha confusión, miedo y nihilismo. Porque la amenaza de lo que está por ocurrir en Berlín cada vez resulta más palmaria. De ser una fiesta, Berlín empieza a ser una tragedia.

Diez años más tardó Lutes, completó su trilogía. En total, un proceso creativo de más de dos décadas. En 2018 aparecía ‘Ciudad de luz’. En este caso, el que viaja en tren es un tipo enclenque, de cabellos morenos y ridículo bigotito. El sol inunda Alexanderplatz, pero nada bueno se atisba en el horizonte. Comienza la persecución de los judíos, con un anticuario al que ya conocimos antes, situado en el ojo del huracán. La persecución de los comunistas, también. Y de los homosexuales. Y de los artistas.

La vida de Kurt y Marthe se verá sacudida, esta vez de forma definitiva. El alcoholismo, la desesperanza, la rendición, la humillación, el dolor… Conoceremos a gente que vive en las calles y a las pandillas de nazis que, ya sin disimulo, hostigan a todo el que es diferente. Entonces, Hindenburg encarga a Hitler la formación de gobierno y ‘Berlín’ se termina, marcando el auténtico comienzo del fin.

Jesús Lens