“El mundo no es sino una cuestión de adicción y sustracción.

Todo lo demás no es sino conversación.”

Robert Rossen.

“Cuerpo y alma”

No es habitual que suene el teléfono de mi mesa, en la oficina. Ni el móvil, en realidad. Soy persona de e mails y de SMS más que de conversaciones telefónicas. Era Ángel, con un aviso:

– Jesús, que te espera Manuel Villar aquí abajo.

– Dile que suba, por favor.

– Que no puede. Que tiene el coche mal aparcado y se tiene que ir volando.

Bajé a dar un abrazo a uno de esos tipazos que, por suerte, viven, trabajan y producen en Granada y me encontré con la sorpresa de que venía a traerme el libro de un autor del que llevaba tiempo hablando maravillas: el colombiano Andrés Caicedo.

Tras la alegría por el hecho de que un amigo se arriesgue a que le multen para traerte un libro, lo cogí con reparo. No soy, tampoco, persona de leer libros prestados. Me fastidia no poder pintarrajearlos a mi antojo, aunque luego no los pintarrajee en absoluto, por ejemplo.

Eso sí. El reparo me duró dos estornudos. Me hice con papel y bolígrafo, me tumbé en el sofá y, de dos sentadas, devoré uno de los libros más intensos, enigmáticos y peculiares que he leído en los últimos tiempos. El protagonista único es el propio Andrés Caicedo, un enfermo de cine que, a los 25 años y tras dos intentos frustrados de suicidio, escribió a su madre una carta de despedida que terminaría por ejecutar unos meses después, antes de llegar a los 26.

“Mamacita:

Un día me prometiste que cualquier cosa que yo hiciera, tú la comprenderías y me darías la razón. Por favor, trata de entender mi muerte. Yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Estoy enormemente cansado, decepcionado y triste, y estoy seguro de que cada día que pase, cada una de estas sensaciones o sentimientos me irán matando lentamente. Entonces prefiero acabar de una vez”.

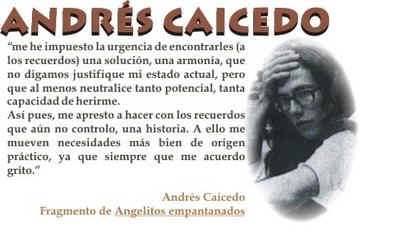

A partir de aquí, “Mi cuerpo es una celda” se irá construyendo gracias a las cartas, los artículos y las críticas de cine de Andrés, un tipo hiperactivo, descrito como cinépata, que toda su vida la vive en forma de palabras y fotogramas. Un cinéfilo compulsivo que sostiene tesis tan sensatas como ésta: “Yo podría pasarme los días sin otra cosa que intercambiar títulos de películas y nombres de directores”.

Y declaraciones de principios tan radicales como ésta otra: “Llegué con Luis a la conclusión de que somos débiles mentales, sólo nos interesa una persona en la medida de la cantidad de cine que vea”.

Y es que, en una luminosa revelación, Caicedo llega a una conclusión que podríamos suscribir, palabra por palabra: “La cantidad de horas pasadas en el cine me hizo pensar en que la vida contemplativa ya no es como la describieron los antiguos, en el campo, observando mañanas y atardeceres, etc. el ruido de los pájaros y la pureza de la sangre: la vida contemplativa del siglo XX se encuentra dentro de la atmósfera confortable de una sala de cine”.

Después, su vida se va haciendo cada vez más complicada, luchando por vender guiones, sacar adelante su revista de cine o conseguir editor para sus novelas. Emprende, además, una lucha contra las adicciones y las depresiones. Una lucha en la que Andrés siempre lleva las de perder: “ya no soporto la compañía de las personas, porque implica raciocinio, conversación, y no estoy dispuesto para ninguna de las dos”.

El final del libro está escrito por un admirador de Caicedo que termina haciéndose una serie tan terrible como clarividente de preguntas:

“¿Era Caicedo el Cobain de los fanáticos del cine? O sea que de hecho el cine podía matar. ¿Era la cinefilia una adicción peligrosa? ¿Y no sólo un refugio para cobardes?”

Un libro, “Mi cuerpo es una celda”, que acredita que no hay diferencia entre la realidad y la ficción. Porque el cine y la literatura son la vida. Aunque, a veces, te la puedan quitar.

Gracias, Manolo, por este feliz descubrimiento.

Jesús Lens Espinosa de los Monteros.