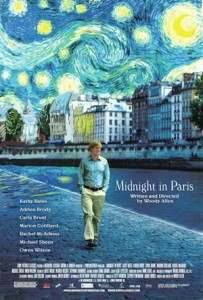

Tópicos, tópicos y más tópicos. ¿Cómo es posible que el cine más reciente de Woody Allen esté repleto de tópicos, basado en tópicos, rebosante de tópicos, tópicos hasta el hartazgo y, aún así, nos guste?

Porque, sinceramente, “Midnight in Paris” me ha encantado. Y mira que al principio pensé que no. Que esta vez no lo iba a conseguir. Pero los genios, es lo que tienen: hasta tres pintarrajos en una servilleta, mal echados, de madrugada y antes de entrar en coma etílico, denotan y rezuman arte y creatividad.

Woody Allen, como buen yanqui que es, ha decidido –a la vejez viruelas – hacer el famoso Tour Europeo que le permite descubrir las bellezas, bondades y maravillas de las grandes capitales europeas.

Habiendo pasado por Londres y Barcelona, antes de recalar en Roma, decidió darse una vuelta por París, claro. Y ahí está, al comienzo de la película, el París que veríamos cualquier turista: la torre Eiffel, el Sagrado Corazón, la pirámide de cristal del Louvre, el Moulin Rouge, las brasseries, las terrazas de los cafés, la plaza Vendome, etcétera.

Y los protagonistas: un escritor de guiones que renunció a escribir la Gran Novela Americana para tener casa con piscina en Malibú y su novia, una exigente rubia, hija de papá. Están en París de vacaciones. Solo que él, paseando por la orilla del Sena, siente la llamada de la inspiración y una compulsiva necesidad de dejarlo todo y quedarse en la ciudad de la luz, para escribir.

Me encantó una cosa que le oí a Allen: si va a rodar en Londres, París o Roma, dará al público lo que espera de esas ciudades. Es decir, si piensas en Berlín, la mente te llevará, ineludiblemente, a imaginar callejones oscuros, tinieblas, espías e intrigas internacionales. Igual que París es el escenario necesario e ideal para contar una historia romántica. Al estilo Allen, claro.

Un romanticismo en que la pedantería de uno de los secundarios, que sólo sabe las cosas que ha leído y estudiado, se contraponía a la desbordante imaginación de un ingenuo y soñador protagonista que, como Cenicienta, al llegar la medianoche entraba en un fastuoso mundo de fantasía que, sin embargo, acababa teniendo sus necesarias consecuencias en la vida real.

Hay que tener mucha seguridad en uno mismo para evocar las figuras de Hemingway, Picasso, Scott Fitzgerald, Djuna Barnes o Gertrude Stein y salir airoso del empeño. Pero Woody es mucho Woody y no le cuesta nada sacar de farra al espectador, con todos esos personajes, en las noches eternas del París de los años 20, ese París que nunca se acaba.

El final, sabemos cómo va a ser. Pero queremos, necesitamos que sea justo como es. Hay veces en que nos gustan las películas con sorpresa, giros bruscos en los guiones y finales inesperados. Otras, no. El final de “Midnight in Paris” es uno de esos que, conociéndolo de antemano, te deja una estupenda sonrisa de bobo en el careto. Más que justificada.

Valoración: 8

Lo mejor: la impudicia de Woody, al tratar la imagen icónica de famosos personajes como los citados o, también, Man Ray, Buñuel o el Dalí que veía rinosherontes.

Lo peor: Que Woody sólo pueda hacer una película al año.

La pregunta: ¿habrán sido tan críticos los franceses como fuimos los españoles con la imagen tópica de Barcelona que transmitió Allen en su “Vicky, Cristina, Barcelona”?