|

Entrada dedicada a los amigos de Las Verdes.

Hace unos días escribíamos sobre el desafío del domingo por la mañana en La Ragua, un desafío del que no sé cómo saldremos. Hoy, José Antonio Flores escribe, también, sobre ello en su Diario de un Corredor. Y las charlas, los comentarios, los mensajes y las conversaciones de estos días nos sugirieron unas reflexiones que incluimos dentro del Proyecto Florens, al trascender lo puramente deportivo para entrar en lo psicológico y lo humano.

Lo había leído una vez en una revista. Fartlek, o algo así. Hago un poco de googling… sí. Fartlek. La Wikipedia lo define así: “El fartlek es un sistema de entrenamiento que consiste en hacer varios ejercicios, tanto aeróbicos como anaeróbicos, principalmente ejercicios de velocidad, caracterizados por los cambios de ritmo. El término «fartlek» proviene del sueco y significa «juego de correr». Fue desarrollado por el entrenador sueco Gösta Holmér (1891-1983), y posteriormente fue adoptado por muchos fisiólogos. Incluye juegos de velocidad en los que los individuos corren a través de bosques, playas o en campo abierto moviéndose en libertad en medio de la naturaleza. Las características del fartlek vienen definidas por las irregularidades del terreno, cuanto más variado mejor, y en el cual no hay un trazado preestablecido (excepto en entrenamientos ya estudiados, puesto que quita emoción a la práctica de este deporte). El individuo se mueve por instinto, cambiando la velocidad, la intensidad y el volumen a su propio gusto.”

En esta entrada de la enciclopedia virtual se habla de moverse por instinto. Nuestros aguerridos amigos de Las Verdes utilizan otra expresión parecida: correr por sensaciones. La primera vez que les oí utilizar esa expresión, de no ser porque iba ahogado, atragantado y extenuado, les hubiera contestado lo que pensaba en ese momento: “para sensaciones, ¡las que siento yo ahora…!” Porque cuando uno empieza a correr, más que por sensaciones, corre en base a una única sensación: la de la asfixia. Te pones en marcha, echas las piernas por delante, empiezas a alargar la zancada, el corazón se revoluciona… y el aire comienza a no llegar a los pulmones. ¡Y ahí está la sensación! Una sensación que sólo desaparece cuando, acodado en la barra del bar, te bebes tres litros de cerveza, en un desesperado intento por aplacarla.

Y, sin embargo, hay que verles, a los de Las Verdes, con sus sensaciones a cuestas, corriendo a 4,30 el kilómetro y charlando como si estuvieran de paseo por Puerta Real. ¿Cómo es eso posible? A medida que vas corriendo, te acostumbras a llevar un ritmo trotón que cada vez resulta más cómodo y llevadero. Poco a poco, te das cuenta de que la asfixia tarda más en llegar, de que respiras mejor y de que la tan temida sensación se va quedando agazapada, dentro de ti. Es como cuando aprendes inglés. Al principio, antes de responder a una pregunta cualquiera del profesor, por simple que ésta sea, has de hacer un doble juego de traducción en tu cabeza: del inglés, pasas la pregunta al español. Después, preparas una respuesta sencillita y la traduces al inglés, en un proceso lento, pesado y extenuante. Hasta que, de repente, un buen día, respondes de forma automática. – Hello. ¡Hey! ¡Ya sabes inglés! Al menos, ya sabes manejarte con un inglés macarrónico y básico que te permite medio defenderte con una cierta dignidad, por esos mundos. Pero ¿es suficiente? Pues depende. Porque, cuando te encuentras trotando, a 5,15 minutos el kilómetro, casi sin forzar la respiración, hay un problema: como ya no te ahogas, no experimentas sensación alguna. Sudas, piensas, sueñas, imaginas, discurres, etcétera. El trote te sienta bien. Es agradable. Es beneficioso. Es positivo. Es creativo. Por supuesto. Pero, físicamente, no es como antes. Falta la sensación. Porque, a fin de cuentas, reconozcámoslo: nos gusta que todo lo que hacemos en la vida nos acelere el pulso y nos corte la respiración.

Una película, un vino, una comida, un viaje, un concierto, una persona… los mejores, los más memorables y excelentes siempre son los que nos hacen latir el corazón más deprisa. Y, por eso, cuando sales a correr, ya no te limitas a trotar. Aceleras el paso, aumentas la zancada, aprietas los dientes y procuras ir más rápido. Entonces, aparecen de nuevo las viejas sensaciones. Te cansas. Sudas. Pierdes el resuello. Empiezas a sufrir. Pero la cabeza te pide más. Tu cuerpo empieza a segregar endorfinas y, a medida que aumentan la fatiga y el cansancio, una especie de euforia se va apoderando de ti. Y te sientes bien. Porque has recuperado las sensaciones. Es entonces cuando entiendes lo que querían decir los amigos de Las Verdes sobre “correr por sensaciones” y cuando haces tuyo el célebre aforismo: “cuánto peor, mejor”. Retomando el ejemplo del aprendizaje idiomático: tus neuronas y tus ansias de comunicación te exigen pasar de las sencillas frases simples a la complejidad de las compuestas. Del claro estilo directo al más complicado estilo indirecto. Te empeñas en utilizar pasivas, en usar los participios de los verbos irregulares, en emplear cada vez más y más difíciles palabras. Porque así se aprende un idioma. Porque así es como mejoramos, crecemos y evolucionamos. Porque así somos los seres humanos. Afortunadamente. Entonces, cuando ya dominas los 5 minutos el kilómetro, bajas a los 4,45. Y a los 4,30. En vez de llegar el trescientos en las carreras, llegas el doscientos. Y sales a correr y haces todo eso que señalaba Holmér: jugar a correr. Aceleras, pegas tirones, buscas rampas y cuestas, te picas con otros corredores, te retas a ti mismo, te pegas a Las Verdes unos kilómetros y…, sí. Estás corriendo por sensaciones. Hasta que te adelanta un pata pelá y, por mucho empeño que le pones, no le aguantas ni veinte metros. Sensaciones. Claro que sí. A nada que te dejes impresionar, una pasada de este tipo te dejará sensaciones, pero muy amargas: la del sinsabor de la derrota, de la decepción y de la impotencia. Porque, por mucho que quieras, nunca serás un pata pelá. Ni por edad, ni por físico, ni por condiciones. Ni por disposición, sinceramente.

Entonces dudas. ¿Qué sentido tiene todo eso del Fartlek, las series, las cuestas, etcétera? ¿No es mejor limitarse a ponerse las zapatillas y la camiseta y, sencillamente, echarse a correr, disfrutando del sol, la luz, los paisajes y los caminos, escuchándote a ti mismo, a tus pensamientos y reflexiones, en vez de ponerte en manos del impetuoso latir del corazón desbocado? La clave: encontrar un punto de equilibrio entre la afición, la mejora, el crecimiento y la búsqueda de sensaciones y la adicción pura y dura. Porque si la primera premisa es reconfortante, la segunda acabará siendo frustrante. Del placer que conlleva un chute de endorfinas al dolor que terminan ocasionando las drogas duras. Y el deporte, como el trabajo, como la vida, puede ser una droga. Dura. Muy dura.

Ser el mejor parece haberse convertido en un requerimiento de esta sociedad hipercompetitiva en que vivimos. Y, sin embargo, ser el mejor es imposible, excepción hecha de algunas personas, en alguna faceta concreta de su vida y durante muy poco tiempo. Tender a la excelencia, a la mejora constante y al crecimiento sostenido y sostenible es una cosa. La obsesión por ser el mejor, otra muy distinta. Afrontar retos cada vez más difíciles, pero posibles y razonables no es lo mismo que embarcarse en osadas aventuras sin sentido, camicaces y suicidas. Porque la inteligencia de las personas se pone de manifiesto tanto en los retos que asumen como, sobre todo, en aquellos que rehúsan, rechazan y evitan. La verdadera sabiduría radica en saber, cada vez, dónde está la tenue frontera de separa a los unos de los otros. El Proyecto Florens es una iniciativa de José Antonio Flores y Jesús Lens. Etiquetas: correr, sensaciones, ragua, florens, verdes, madia maratón, montaña, atletismo |

Categoría: Deporte-vida-empresa

EL COSTE HUNDIDO Y LOS PLAY OFF DE LA NBA

Que ese 2-0 no pese el próximo partido…

Vamos con una entrada del Proyecto Florens en que retomamos el espíritu de vincular el deporte con la cuestión de la gestión empresarial. Tras haber reseñado libros (Stopper), escrito relatos (X quería correr), haber contado anécdotas personales (Un encuentro con Haile Gebreselassie) o habernos mirado el mundo desde la particular óptica de los porteros de fútbol; volvamos a la historia, pura y dura.

Me gustan los partidos de la NBA. Sobre todo, cuando llegan los play offs y los mismos equipos se pueden llegar a enfrentar hasta en siete ocasiones consecutivas, al extenuante ritmo de un partido cada dos noches.

Esta continuidad en los enfrentamientos posibilita que los mismos jugadores se vean las caras una y otra vez en la cancha de juego, teniéndose que atacar y defender mutuamente, poniéndose tapones, quitándose rebotes o machacando el aro rival tras dejar sentado al jugador contrario.

En fútbol, los jugadores de un equipo defienden a los atacantes del contrario, pero no suelen producirse duelos directos entre ellos. Raúl se las tiene que ver con la defensa del Barça y, Torres, con la del Chelsea. Sergio Ramos, por contra, se pelea con Etoo o con Ronaldinho, pero rara vez se encara con el jugador que ocupa su posición en el campo del equipo contrario. En balonmano, los jugadores de ataque y defensa son distintos y en volley o en tenis, cada cuál ocupa un espacio inviolable por el rival.

En baloncesto, sin embargo, la tensa relación de Kevin Garnett con Rashid Wallace se repite una y otra vez, ora en el aro de Boston, ora en el de Detroit. Por eso, duelos como el de LeBron con Paul Pierce, en el séptimo y último partido de las semifinales de conferencia entre Cleveland y los Celtics, pasan a la historia, viéndose lanzamientos inverosímiles que eran respondidos por fulgurantes penetraciones a las que seguía un mate rotundo o un triple demoledor.

La tensión que se vive en un partido de baloncesto, por tanto, es máxima. Y, sin embargo, los grandes y mejores profesionales son los que saben mantener la cabeza fría en los momentos más calientes del juego.

Demos cancha a un ex jugador de los San Antonio Spurs, Avery Johnson, quién señala cómo una vez, durante un partido, estaba desquiciado tras haber errado tres lanzamientos fáciles. “Tim, en pleno juego, vino hacia mí y me dejó perplejo al preguntarme: ¿qué música te gusta escuchar? Enseguida comprendí dónde quería ir a parar: lo hecho no tenía ya ninguna importancia. Abrumarme por los fallos era contraproducente.”

El Tim del que habla Avery es Tim Duncan, apodado La Esfinge, ganador de cuatro anillos de campeón de la NBA, dos veces el mejor jugador de la temporada regular (2002 y 2003) y tres veces elegido mejor jugador de las series finales (1999, 2003 y 2005).

La Esfinge no es un jugador cualquiera. Nació en las Islas Vírgenes y no empezó a jugar al baloncesto hasta que tuvo catorce años. Antes, se dedicaba a la natación, llegando a ser el mejor nadador estadounidense de 400 metros estilos de su edad. Pero un físico privilegiado le condujo al mundo de la canasta, con tanto éxito que, desde su primera campaña en el baloncesto universitario, en Wake Forest, los grandes equipos profesionales le empezaron a tirar los tejos. Sin embargo, Duncan terminó su formación universitaria: se lo había prometido a su madre, antes de que ésta muriera de cáncer, cuando él todavía era un adolescente.

Efectivamente, Tim culminó su carrera de psicología y, después, dio exitosamente el salto al baloncesto profesional. En su carrera triunfal han sido determinantes, por supuesto, sus condiciones atléticas. Pero también su cabeza bien amueblada. “Soy discreto porque pienso demasiado. Es lo que me gusta, pensar”.

Ahí es nada. Pensar. Rara vez veremos a Duncan proferir gritos histéricos después de poner un tapón o de ejecutar un mate. Nada de muecas, gestos y aspavientos. Si te muestras eufórico tras la consecución de un pequeño logro parcial, te mostrarás iracundo, decepcionado y frustrado tan un error, estando en las peores condiciones para responder positivamente cuando las cosas no estén saliendo bien. Porque llegarán las precipitaciones, los errores aún mayores, las protestas, las faltas técnicas, etcétera. Poco espectacular, sobrio y fiable, La Esfinge siempre toma la mejor decisión de las posibles.

Da igual que una noche, Duncan apenas haya metido una canasta o no haya reboteado con contundencia. A la noche siguiente, su contrincante sabe que nada de lo que pasó la víspera afectará a su juego. Y, posiblemente, será letal.

A esta forma de actuar, en el mundo de las finanzas, se le llama “coste hundido”. Los costes hundidos son aquellos que, por haberse producido, ya no pueden recuperarse y, por tanto, no deberían ser relevantes en los procesos de toma de decisiones.

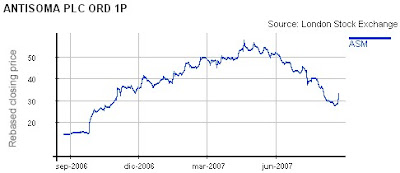

Un ejemplo. Compras un paquete de acciones de la compañía Tal por un precio de 15 euros la acción. ¿Debe afectar a la decisión de venta de dicho paquete accionarial lo que te costó en su momento? Una primera intuición nos lleva a pensar que sí: si compramos por 15 y queremos hacer negocio, debemos vender siempre por encima de ese valor. ¿De acuerdo?

Pues no. Fiar la orden de venta al precio que pagaste en su momento por la adquisición de las acciones puede ser una estrategia de lo más inadecuada, como los compradores de acciones de Terra, en su momento, podrían atestiguar. Lo que hayas pagado por las acciones es un coste hundido y no debe afectar, en absoluto, a la posterior toma de decisiones sobre su venta o mantenimiento en cartera.

Es lo que empieza a pasar, por ejemplo, con el mercado de la vivienda. Hasta hace pocos meses, todo el que tenía un poco de dinero ahorrado, invertía en ladrillo, en la confianza plena de que su inversión se revalorizaría un 15-20% al año. Así, nadie dudaba en hipotecarse, con los tipos de interés muy por debajo del 5%. Pero llegó la crisis, el mercado se ralentizó, después se paró y ahora ha comenzado una decidida marcha atrás. Y mucha gente no sabe qué hacer con esas viviendas adquiridas a modo de inversión.

– Vender, claro.

– Sí. Claro. Pero ¿por cuánto?

– ¿Cuánto pides?

– Teniendo en cuenta que la casa me costó 20, y dado lo mal que están las cosas, vendo por 22. Para ganar algo. O por 20. Para no perder.

– Vale. Pero es que te ofrecen 18.

– Ya, pero yo pagué 20.

– Sí. Pero el mes que viene te ofrecerán 17.

– Ya, pero es que yo, por menos de 20, no vendo.

– Vale. Pero ¿tienes capacidad de aguante para no vender en los próximos, digamos, tres años?

– No.

– ¿Entonces? ¿Vendes por 18 hoy?

– Es que a mí me costó 20.

Y así podríamos seguir hasta el infinito.

Tim Duncan, imperturbable, nos diría que, a lo hecho, pecho. Tras perder su segundo partido de play offs contra los Lakers de Gasol en las finales de Conferencia del 2008, San Antonio arrasó a los angelinos dos días después. Sin contemplaciones. Manu Ginobili, que había fallado todos sus triples en el partido anterior, clavó cinco lanzamientos de cinco intentos, dejando sin respuesta a Kobe Bryant y los suyos.

Hay otras ocasiones, sin embargo, en que los errores y los fallos conllevan unas consecuencias tan catastróficas, que ni La Esfinge más pétrea sería capaz de permanecer imperturbable.

Aunque éste es un tema que abordaremos en un capítulo especial de este Proyecto Florens, apuntaremos un nombre: John Terry, capitán del Chelsea, un tradicionalmente popular equipo de fútbol londinense que fue comprado por un magnate petrolero ruso. Abramovich le inyectó millones y millones de euros hasta que por fin, consiguió plantarlo en la final de la Liga de Campeones.

El partido, jugado de poder a poder contra el Manchester United, terminó en tablas, de forma que la Copa de Europa del 2008 se tuvo que decidir en la tanda de penaltis, esa lotería que tantas taquicardias provoca.

En la tercera tanda, falló Cristiano Ronaldo, el crack mediático del momento. Y llegamos a la quinta y ¿definitiva? ronda de lanzamientos. Primero, el Manchester. Gol. Tras sus cinco lanzamientos, el United sólo había marcado cuatro goles. Era el turno del Chelsea, que todavía no había marrado ningún lanzamiento. Si mandaba el balón a la red, la Copa era suya. El hombre encargado de ello: John Terry, capitán del equipo y de la selección inglesa, hombre de carácter, sobrio y experimentado. Sitúa el balón en el punto fatídico, toma carrerilla, se resbala justo antes de golpear el balón… y manda el balón a las nubes.

El marcador volvió a igualarse y, en el séptimo lanzamiento, el francés Nicolás Anelka, delantero del Chelsea y uno de los mayores bluffs en la historia del fútbol, falló su penalti. El Manchester United era campeón, Ronaldo respiró tranquilo y comenzaron los problemas para un John Terry que, días después del partido, declaraba a los medios de comunicación que no podía dominar la ansiedad, que apenas dormía y que tenía continuas pesadillas con ese penalti fallado. Además, Inglaterra no se ha clasificado para la Eurocopa, por lo que el gran capitán no tendrá ocasión de redimirse hasta la próxima temporada.

¿Afectará este hecho al rendimiento futuro de John Terry? Sólo el tiempo lo dirá, pero la historia nos dice que es posible. Que depende de su psique, pero que sí. Que hay fallos que, por desgracia, marcan toda una vida. Costes hundidos que pesan como una losa, no permitiendo que quiénes han de soportarlos puedan volver a sacar la cabeza.

Costes hundidos que se transforman en un lastre de por vida. Costes hundidos que hunden a algunas personas. Porque jamás conseguirán dejarlos atrás.

El Proyecto Florens es una iniciativa de Jesús Lens y José Antonio Flores.

Etiquetas: pau gasol, tim duncan, nba, coste hundido, precio de la vivienda, play off, proyecto florens

X QUERÍA CORRER

Con una dedicatoria muy especial para nuestro amigo Paco Montoro, a ver qué les parece la historia de este hombre, X, que quería correr…

¿CON QUIÉN TE IDENTIFICAS?

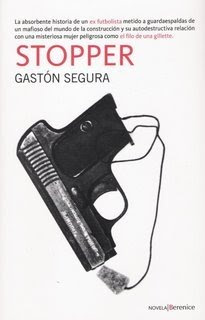

STOPPER

|

Dedicado a Luis Rubiales, capitán del Levante.

Si hubiera más jugadores como él, Pasarían menos cosas como las que se cuentan en este libro. En otras entregas del Proyecto Florens nos hemos fijado en lo importante que es asumir bien los cambios de ciclo vitales (ejemplo de Gasol) e, incluso, determinar cuándo es la hora de retirarse (caso Indurain), poniendo el punto y final a una carrera deportiva o empresarial.

Para ello nos vamos a fijar en un modelo extraído de la ficción, pero muy basado en la realidad. Porque si en posteriores ocasiones hablaremos de Luis Enrique, Andrés Jiménez, Guardiola, Laudrup, Schuster, Jalabert o Armstrong, bien conocidos por todos, hoy nos vamos a centrar en la figura de Julián, un jugador de fútbol al que, a buen seguro, nadie recuerda. Podría ser Julio Alberto, por ejemplo. O el Chava Jiménez. O el mismísimo Maradona, si el “barrilete cósmico” no hubiera sido un tipo tan mediático. Pero no. Hablamos, sencillamente, de Julián, un prometedor chaval de la cantera valenciana que llegó a jugar en la selección española de juveniles y que debutó en primera división muy joven, notándose que iba para figura grande del fútbol. Un delantero centro con clase, estiloso, buena planta, rápido y con carácter. Un buen muchacho que cuidó su cuerpo como si fuera un templo y que, sin embargo, cuando mejor se las prometía, sufrió una importante lesión de rodilla. Y ya nunca más volvió a ser el mismo. Se había casado con una guapa niña bien, tenía una hija, su suegro era un potentado y todo le rodaba a las mil maravillas… hasta que la rodilla hizo crack.

Porque, aunque los médicos le dijeron que la operación fue un éxito, no pudo volver a ser el que era. De hecho, un entrenador con vista y talento le reconvirtió en defensa central, dado que su pierna no estaba para excesivas filigranas en el área contraria. Aún así, los contratos se desvanecieron en el aire y, de verse rifado por los clubes de Primera, se encontró jugando en los campos de Segunda división. Y aún tenía que dar las gracias. Sólo que a su mujer, eso de verse en Extremadura y alrededores no le hizo la menor gracia. Y se marchó, llevándose consigo a las dos niñas que ya tenía el matrimonio. Julián comenzó a deslizarse por una irremisible cuesta abajo que le llevó a entrar una espiral descendente de juergas, alcohol, vida nocturna, peleas y jaleos varios. Como tantos otros. Un ¿buen? día se encontró con el Rulas, uno de esos empresarios de la construcción con la cara más dura que el cemento armado, casado con una mujer de armas tomar y tanto talento para los negocios como mala mano con la familia. Y Julián se convirtió en su guardaespaldas, asistente y hombre para todo. Un resuelveproblemas. “Algunos nacen con estrella y otros estrellados. Lo peor de nacer estrellado es que cuando te quieres dar cuenta, la cosa ya no tiene remedio”.

Así comienza “Stopper”, publicada por la editorial Berenice, en la que el escritor alicantino Gastón Segura cuenta la historia de Julián, un hombre sin suerte. Y lo hace a través de una narración muy especial: es la conciencia de Julián la que, en una narración continuada de apenas 140 páginas, sin capítulos y sin apenas diálogos, le habla directamente a su dueño, apelando a sus recuerdos y a su memoria. A través de un recurso narrativo tan singular, el autor hace que el protagonista se enfrente a sus fantasmas, lo que sirve para que el lector conozca los entresijos de las modernas mafias, las costumbres de los chavales bakaladeros y, también, lo que pasa en los vestuarios de los clubes de fútbol, de puertas para adentro. Cómo se hace para echar a un entrenador o a un jugador que no es del agrado de los pesos pesados del equipo o cómo se putea a un compañero, tan sólo porque parece un tanto amanerado y quizá sea maricón, hasta conseguir que se retire del fútbol.

Y todo este repaso a su vida lo hace Julián cuando está a punto de enfrentarse a una situación de la que, posiblemente, no saldrá con bien: ha de liberar al marido de su amante, que está secuestrado por unos narcotraficantes colombianos. Y mientras su conciencia le pide que no lo haga, recordándole la cantidad de malas decisiones que ha tomado en su vida, Julián se prepara para entrar en acción, una vez más… Una novela muy sugerente en la que lo negro y lo deportivo se dan la mano, dejando patente que, en todos los órdenes de la vida, la suerte es tanto o más importante que la formación y el trabajo duro, no en vano, la cualidad que más apreciaba Napoleón en sus oficiales, la que le llevaba a promocionarles hasta lo más alto del escalafón era, precisamente, que estuvieran tocados por la baraka y los hados de la Diosa Fortuna… Porque unos nacen con estrella y otros, estrellados. Jesús Lens Espinosa de los Monteros. Etiquetas: futbol, rubiales, stopper, gaston segura, berenice, florens

|